国際通貨基金(IMF)が2025年4月に発表した World Economic Outlook Database によれば、インドの実質GDP成長率は2024〜2030年の期間において年平均6.2〜6.5%で推移すると予測されています。これは世界の主要国の中で最も高い成長を続ける国の1つとなっています。

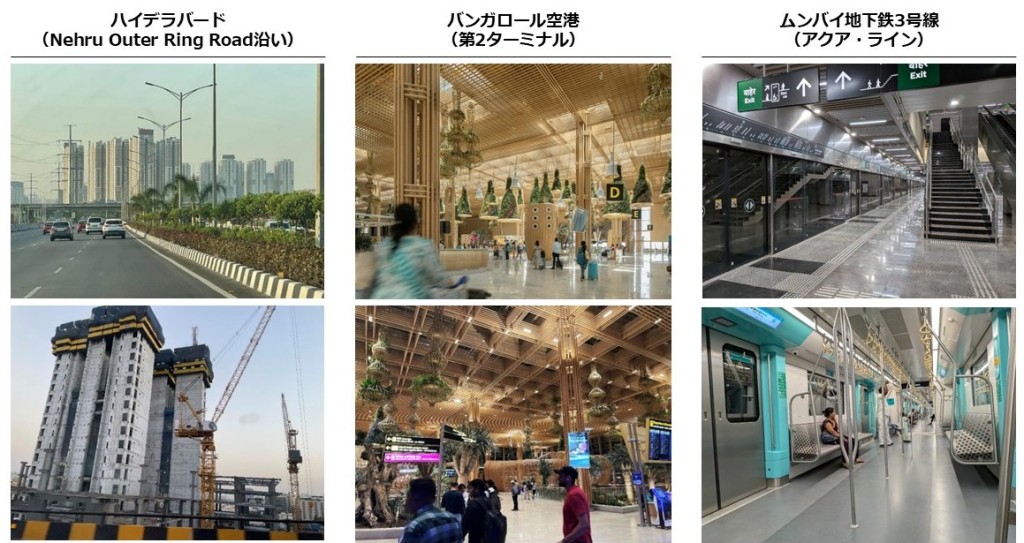

実際、インドを訪問するたびに「インドの近代化」を肌で感じる機会が増えています。例えば、各都市の至る所で新たな開発を目にしますし(図1)、欧米に加えて韓国文化(K-Pop, K-Drama, K-Beauty)が若年層を中心に流行ったり、あれだけ食に保守的だったインド人が、都市部を中心に海外の食文化を受け入れ始めたりしています。タイ料理や韓国料理、そして和食を「美味しい」といって食べています。

本稿では、こうした「変わりゆくインド」を背景に、産業構造と消費行動の両側面から近年のトレンドを概観し、日本企業にとっての示唆を整理したいと思います。

【図1 近年の開発例】

インドの近年のトレンド

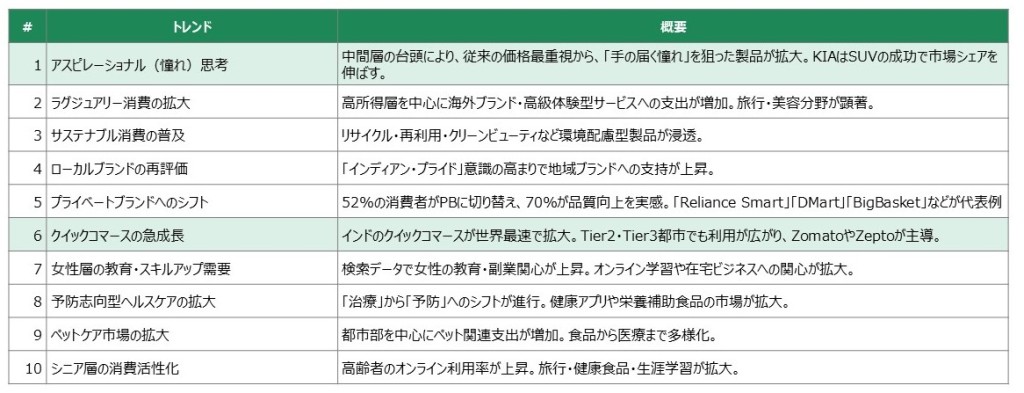

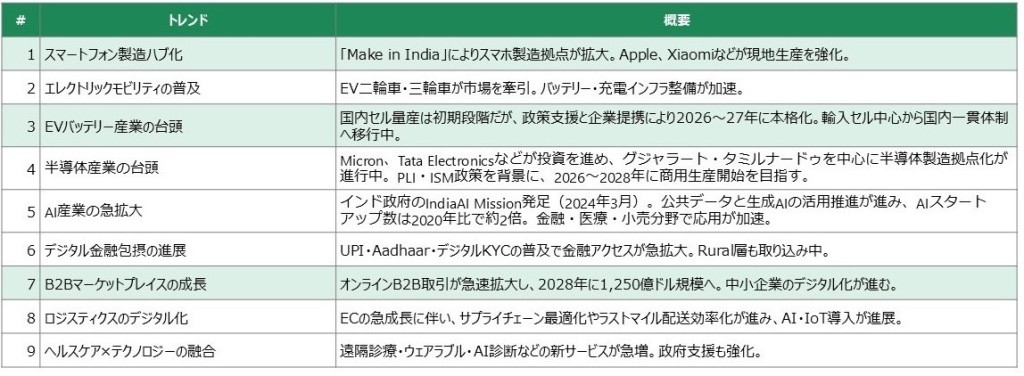

インド市場は「意識進化する消費者 × 構造変革する産業」の2つが同時に進行しており、その結果、国内市場のモダン化が進んでいます。下記に近年のトレンドを例示します(表1、表2)。以降、いくつかのトレンド(表中の網掛け)について概要を紹介したいと思います。

【表1 B2C:消費者の価値観変化に伴うトレンド例】

【表2 B2B:産業構造変革のトレンド例】

KIAの躍進(消費者のAspirational思考)

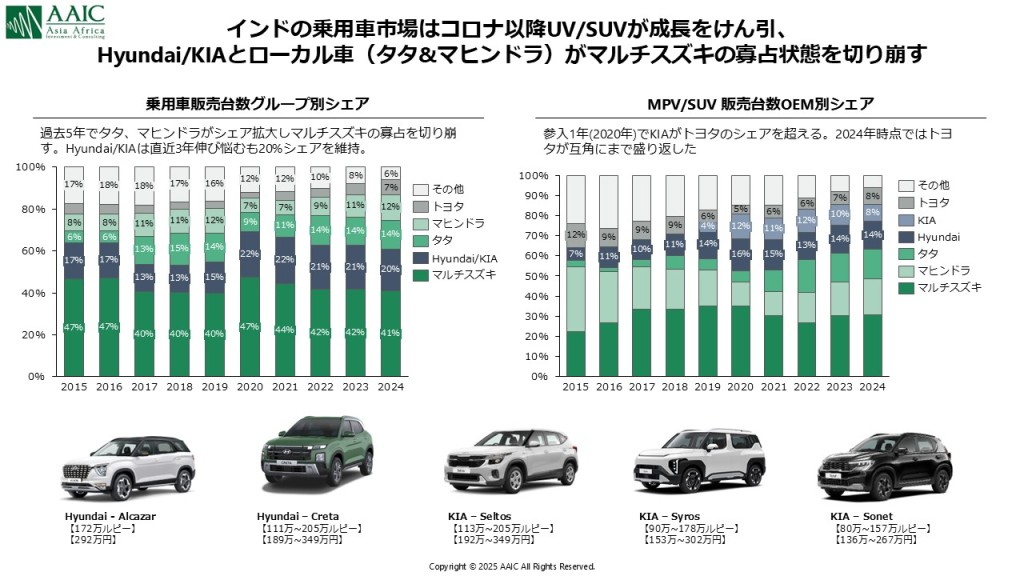

インドの自動車市場は、新車販売台数が急速に伸び、2023年に販売台数が400万台を超えるなど、急成長中の大市場です。インドの自動車市場といえば、これまでは手ごろで品質の良いマルチスズキがシェアの半数近くを持つ代表企業でした。マルチスズキは現地マス層のニーズを正しく捉え、AltやSwiftといった低価格な小型車で市場を席巻しました。

一方、近年のインドでは中間層が急速に増加、新たな製品を求める消費者が増えていますが、そこに目を付けたのがKIAでした。KIA(起亜自動車)は、ヒュンダイ(現代自動車)のグループ企業の韓国自動車メーカーで、2019年にインドに本格的に市場参入しました。後発参入ですが、両者合計で市場シェアの20%前後を保持しています(図2)。なぜそのような急成長を遂げることが出来たかというと、KIAは市場参入前に徹底的な分析を行い、インド現地企業の成長、中国車の参入開始といった複合的な状況を突破するためには、「プレミアム戦略に勝算あり」と判断し、そのうえで、「Aspirational(憧れの)」なブランドとしてのポジショニングを選択して、SUV(Sport Utility Vehicle)に特化して市場参入したためです。「手の届く憧れ」という立ち位置を確立するため、「たくさん売ること以上に、ブランドイメージの構築に力を注いだ」(Tae Jin Park、2代目社長)ことで、後発組ながらもシェア獲得に成功しました。

とはいえ、インドでコスパは非常に重要な要素のため、参入当初から現地に工場を建設し、企画から製造、販売まで一気通貫で実現しました。KIAは「Make in India for the World」という戦略的なコンセプトの下、インドを「世界の製造ハブ」として70か国を対象にインドから輸出をしています。現地で大量生産することで、高品質なプレミアムカーを手の届く価格で販売可能としました。

【図2 KIAの新車販売シェアと市場投入製品の例】

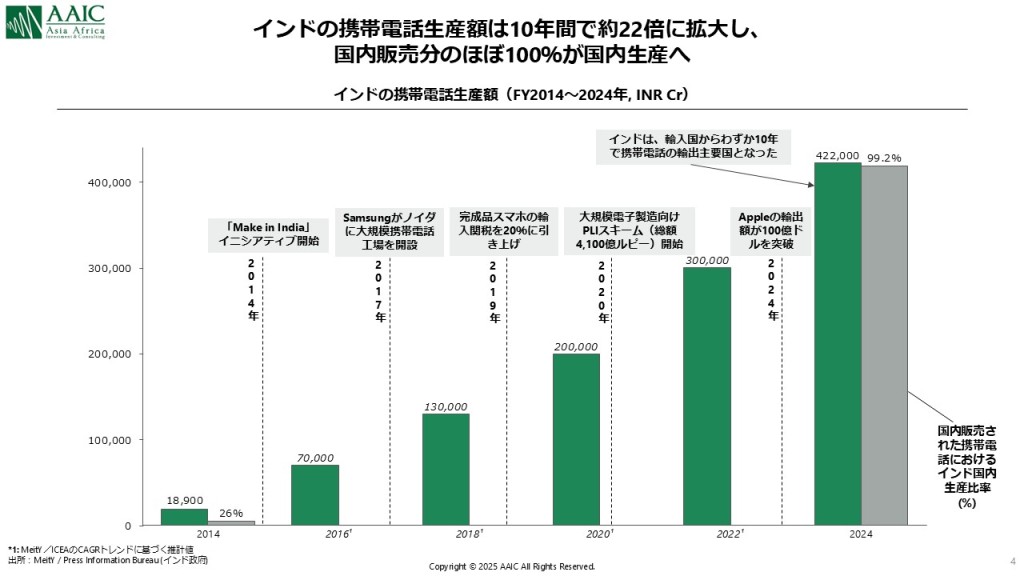

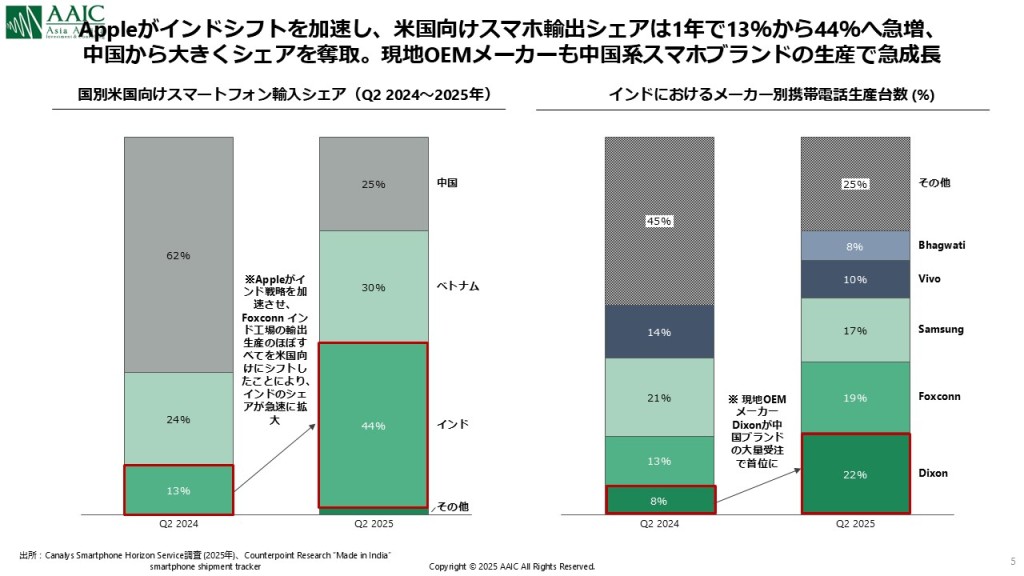

スマートフォン製造のハブ化

インドの製造のハブ化は他の産業でも広がっています。インドの携帯電話生産額は10年間で約22倍に拡大し、現在は国内販売分のほぼ100%が国内生産となりつつあります(図3)。さらに、Appleの中国からインドへの工場移転を契機に、Foxconnインド工場から米国への輸出が拡大し、急速にインドの輸出ハブ化が加速しました(図4)。また、「インド版Foxconn」とも呼ばれるDixonも中国スマホメーカーの受託生産により大きくシェアを拡大しています。

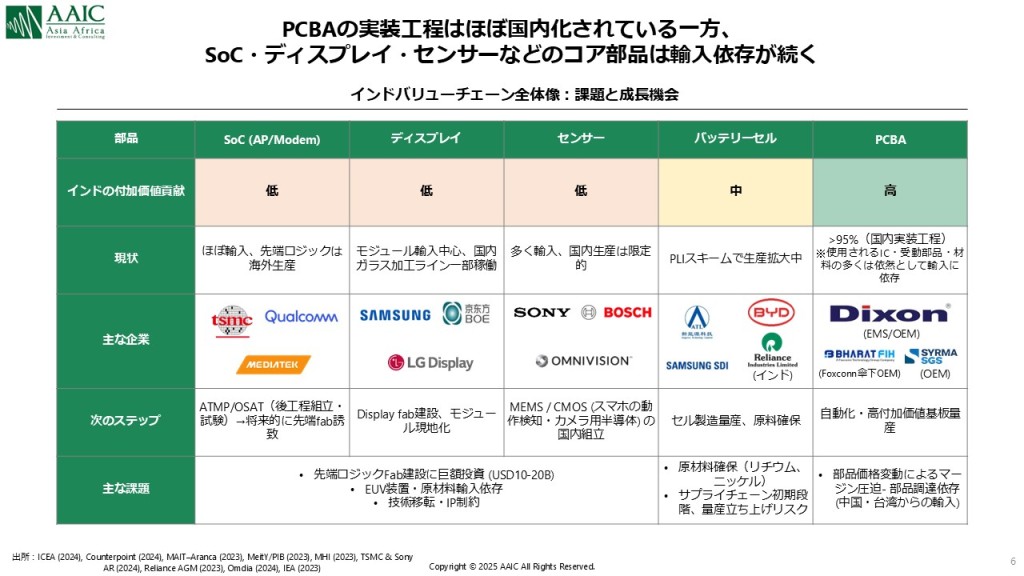

その結果、例えばPCBA(Printed Circuit Board Assembly)の実装工程の95%以上はインド国内で行われていたり、バッテリーセルについてもインド政府によるPLI Scheme(生産連動型インセンティブ)により、国内生産化が後押しされていたりします。一方で、バリューチェーンの主要な部品については未だ輸入に依存しており、付加価値ベースでの現地化率はまだ限定的と言えます。SoC・ディスプレイ・センサーなどのコア部品の国内生産化が次なる成長ドライバーとして期待されています(図5)。

【図3 インドにおける携帯電話生産額の推移】

【図4 米国スマートフォン輸入国シェアおよびインドにおけるメーカー別携帯電話生産台数の推移】

【図5 インドにおけるスマートフォン製造のバリューチェーンの現地化の状況】

EVバッテリー産業の台頭

昨年まで続いた政府支援(FAME IIなど)により、インド国内のEV市場は急速な立ち上がりを見せましたが、現在もなお車体コストの低下や充電インフラの整備、またデリバリーサービス事業者によるEV二輪の全面採用などを背景に、EV市場は成長を続けています。こうした流れを受け、前述した携帯電話用バッテリーに加えて、EV用バッテリーの国産化に向けた準備も急ピッチで進んでいます。

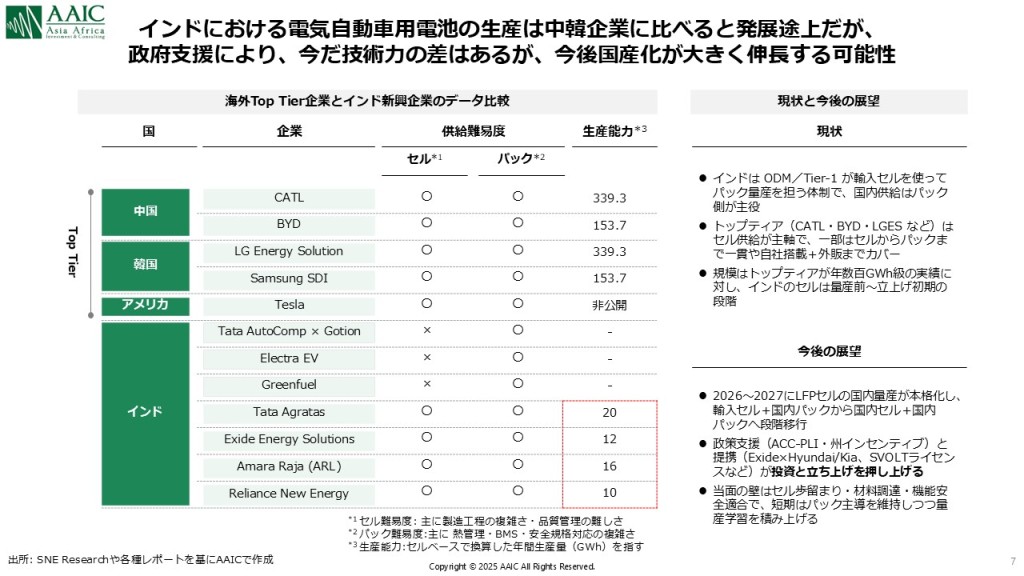

現状としては、インドは輸入セルを使って国内でバッテリーパックを組み立てる体制となっており、国内供給の主役はパックメーカーとなっていますが、2026〜2027年にLFP(リン酸鉄リチウム)セルの国内量産の本格化を計画中で、「輸入セル+国内パック」から、「国内セル+国内パック」へ段階的に移行し、バッテリー分野における高付加価値製造拠点としての発展が期待されています(図6)。

【図6 各国EVバッテリー企業の比較とインドの現状と今後の展望】

クイックコマースの成長

インドではEC利用が急速に普及しつつありますが、同時にクイックコマースも猛スピードで立ち上がりを見せています。GOV(Gross Order Value)ベースで2022年の約450億インドルピーから、わずか3年で2025年には6,400億インドルピーへと拡大する見通しです(CareEdge Research調べ)。

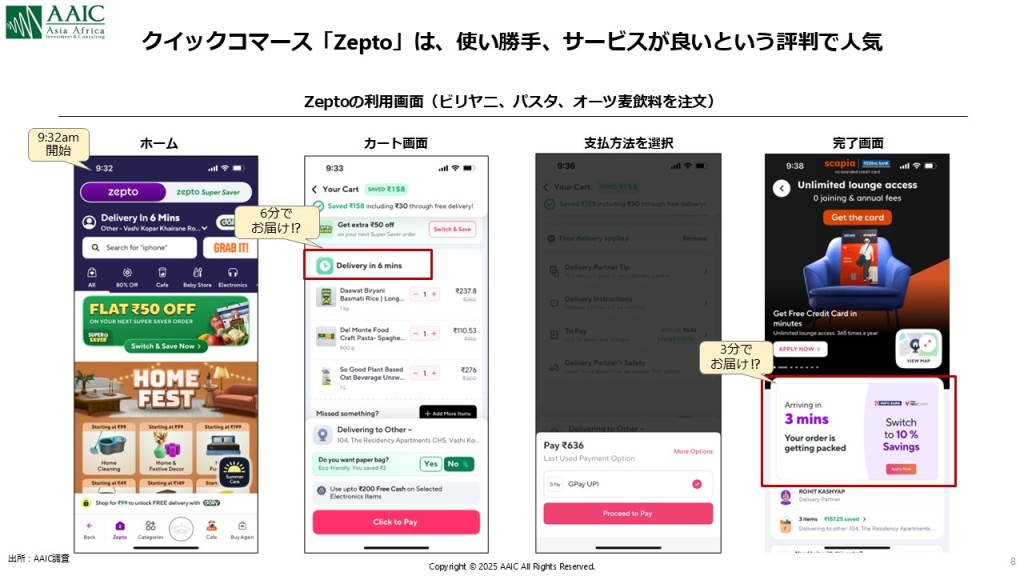

クイックコマースは、オンライン上に掲載された商品を注文するという点ではECと変わりがありませんが、注文後、わずか20分程度で荷物が届くという点が大きな特徴です。ムンバイ近郊に住む弊社のスタッフがZeptoを使って注文した時の様子ですが、9:32にアプリを開き注文を開始、その後9:45には自宅への配送が完了しています。とにかく早いのです(図7)。

この仕組みを支えているのが、市内各所に設けられた「ダークストア」と呼ばれる小型倉庫/店舗群で、そこからバイク便の配達員がラストワンマイル配送を担うことで、極めて短いリードタイムを実現しています。コロナ禍におけるフードデリバリーの普及や、配達員の人件費の安さ、元々の配達文化が根付いていたことなどの複合要因で、他国での成功事例の少ないクイックコマースがインドではしっかり定着しつつあります。このため、食品に限らず化粧品等の消費財ビジネスをする場合、今や都市部では欠かすことが出来ない販売チャネルの1つとなっています。

【図7 インドのクイックコマースの利用例】

B2Bマーケットプレイスの成長

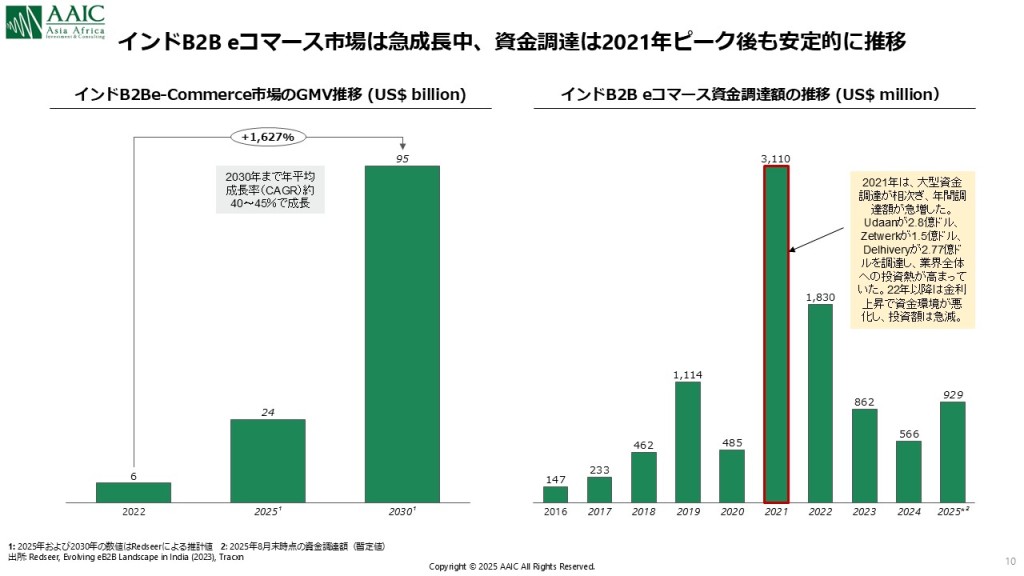

デジタル化の波はB2C領域にとどまらず、B2B領域でも進んでいます。MSME(中小企業)のデジタル化・オンライン調達が進み、製造・卸・小売をつなぐ新たな商流が生まれています。Redseerの推計(2023年時点)によると、GMV(流通総額)ベースの市場規模は、2024年時点で約 USD 24Bnなのが、2030年までにUSD95 Bnまで成長すると予測されています(図8)。

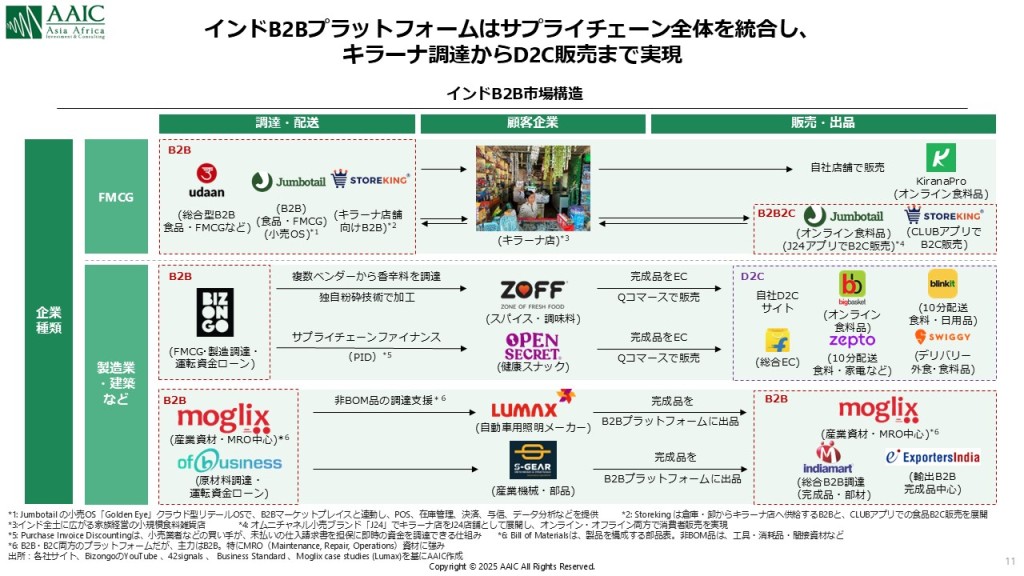

インドでも、これまで先進国や他の新興国で見られたように、業界ごとにB2Bプラットフォームが登場しています。代表的な例として、伝統小売と卸をつなぐUdaan(FMCG・アパレル・農業資材分野に展開)、建設・建材向けにマーケットプレイスと自社OEM製造を組み合わせるInfra.Market、製造業の間接資材に特化したMoglix、そして原材料販売と与信機能を統合したOfBusinessなどがあり、様々な業界でB2Bプラットフォームが生まれています(図9)。

各社に共通するのは、単なる取引プラットフォームにとどまらず、デジタル化によって多層流通構造の非効率を解消すると共に、在庫・物流の可視化を実現している点です。さらに、サプライチェーン全体を支援する在庫管理・物流機能や、ファイナンス機能を通じた商取引の流動性向上にも取り組んでおり、エコシステム全体の効率化と成長を後押ししています。

現地にいても、一見するとMSMEや伝統小売は従来型のビジネスを続けているだけのように見えますが、実際には業界ごとに登場するスタートアップが、裏側でデジタル化とビジネスモデルの更新を進めています。こうした変化は、現地企業と取引を行う際にも見逃せない重要な観点であり、日本企業もその変化に併せたアップデートを進めて行く必要があります。

【図8 B2Bマーケットプレイスの市場規模】

【図9 B2Bマーケットプレイスの例】

以上のように、インドでは産業構造と消費行動の両面で、新しいエコシステムが急速に形を変えつつあります。クイックコマースやB2Bマーケットプレイスに象徴されるように、現地では既存の商流やオペレーションを前提としないプレーヤーが次々と登場しています。

日本企業にとって重要なのは、こうした変化を観察するだけでなく、自社のバリューチェーンや販売モデルにどう取り込めるかを現地で小さく試し、早く学ぶ仕組みを持つことです。その実現には、感度の高いローカルメンバーの登用や、機動力のあるパートナーとの協働が欠かせません。

インドの市場は、外から見ている間にも刻一刻と進化しています。現地の変化を定期的にモニターし、そこで生まれる新たなビジネスモデルを自社の実践に結びつけることが、今後の成長機会を広げる鍵となると考えています。

文章:AAICパートナー、AAICアジア地域統括 難波 昇平

◼︎最新ビジネス情報をご希望の方はAAICメールマガジンにご登録ください。

また、弊社レポート内容について解説させて頂くウェビナーを定期開催しています。詳しくはニュースリリースをご確認ください。

◼︎AAIC運営のアフリカビジネス情報メディア「ANZA]

スワヒリ語で「始める」を意味する「ANZA」では、アフリカビジネスに関する様々な情報を発信しています。

公式Facebookページ、Twitterで最新情報配信中!

いいね! &フォローをお願いします。

◼︎「超加速経済アフリカ:LEAPFROG(リープフロッグ)で変わる未来のビジネス地図」

最新の現地情報×ファクトフルネスで現在のアフリカを切り取り、日本初のアフリカ投資ファンドの運用やビジネスコンサルティングを通して得た経験を、弊社代表の椿が解説します。これまでのアフリカに対するイメージを一変させるだけでなく、アフリカを通じて近未来の世界全体のビジネス地図を見つめることを目的として作られた一冊です。

アマゾンジャパン ビジネス書、世界の経済事情カテゴリで複数週にわたってベストセラー1位を記録。