「アフリカは世界のAI人材プールにおいてわずか1%」*1。みなさんはこの数字をどのように感じられるでしょうか?

世界的にみると少ないものの、この数字は急速に変化しつつあり、多くの国がAI人材育成に力を入れ、近年では南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、ケニアなどがAI分野のハブとして台頭しています。

猛暑の2025年8月に横浜で開催されたTICAD 9(アフリカ開発会議)。様々な各国での官民連携、日本からの投資が発表される中、日本政府も東京大学の松尾豊教授の研究室(松尾研)と連携し、今後3年間で約3万人のAI人材をアフリカで育成する計画を発表しました*2。

アフリカのAI人材は、現地のインフラ・アクセスなど制約が大きいからこそ、社会課題解決に特化したAIを開発できるという強みを持っているともいえます。その分野は多岐に渡り、農業、金融、医療など、現地の具体的な課題解決ニーズに応えるソリューション開発が活発化しています。例えば、依然として小規模農家が中心で、生産性が課題となっている農業では、衛星画像を活用した農作物の収穫量予測システムの構築。金融アクセスが課題であった結果、モバイルマネーが急速に成長する国では、モバイルマネーデータを活用した与信モデルの確立、…などがあります。また、後ほど紹介するRologyは放射線科医不足が喫緊の課題である中、AI活用の画像診断プラットフォームを提供しています。

このような事例からも、アフリカにおけるAIの開発からその導入・活用は、『課題が大きいからこその需要主導型』ともいえます。今回は弊社が運営するアフリカヘルスケアファンドに焦点をあてて、AI活用事例を見ていきます。

AIとヘルスケアの親和性

ヘルスケア分野は、AIと非常に親和性が高いといえます。その理由としては、美味しい、きれいといった嗜好評価などと比較すると、「健康」という目標が明確であること(データ項目・数値目標など)、人体に関する特有のデータを扱うこと、そして、ソリューションが患者の個別提案であることがあげられます。

AIは 大量データの解析能力(膨大な患者データや医学情報が存在し、AIが高速かつ正確に解析することで、診断や治療計画の精度が向上)、パターン認識(画像診断や疾患予測においてデータをもとに高精度で識別可能)も優れています。加えて、医療従事者・医師不足といった課題に対し、診断の自動化などAIは負荷を軽減し、効率を高めることができます。

日本企業の富士フィルム様が新興国で健診センターのNURA(ニューラ)を展開しています。「医療機器や医師の診断を支援するAI技術を活用して、がん検診をはじめ生活習慣病検査サービスを提供。すべての検査と医師による健診結果のフィードバックが、約120分という短時間で完了する点や、フィードバックの際に、医師から健診結果に関する説明を診断画像を見ながら受けられる点*3」を特徴とし、AIの活用により迅速かつ個別ニーズに対応しています。

実は私もインドで受診しましたが、「なんと全部で2時間!検診、その後、画像で医師から診断結果を受けた時の驚き」の記憶は鮮明です。

【富士フィルム様のNURA(ベンガロール)】

アフリカのヘルスケアスタートアップのAI活用

弊社が投資を行っているアフリカのスタートアップでのAI活用例を紹介します。

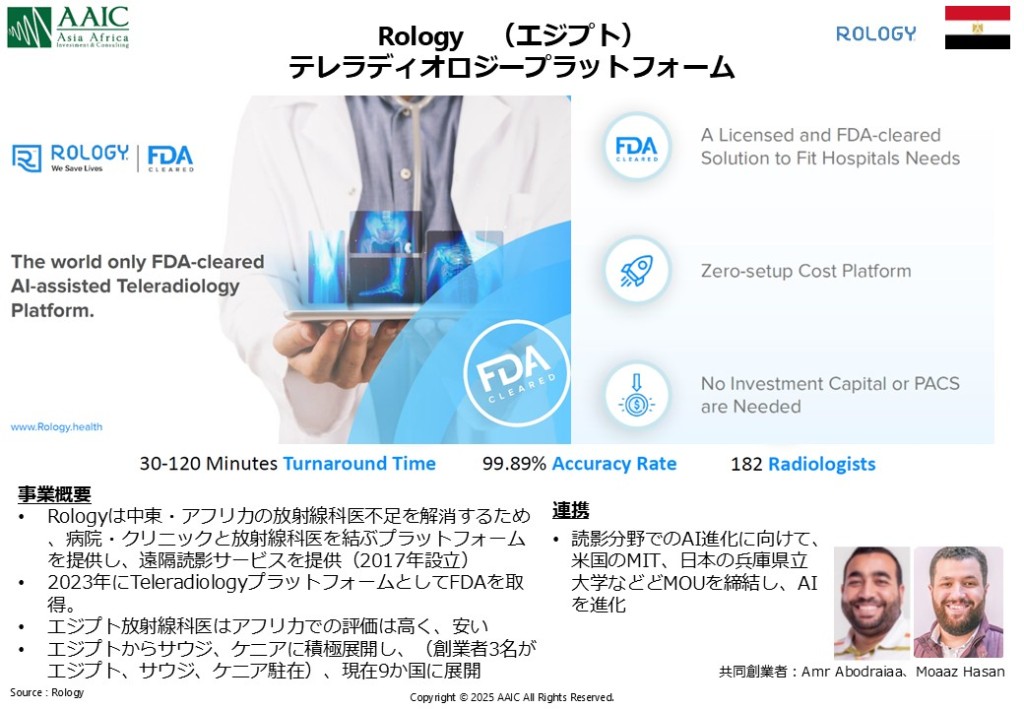

【Rology:エジプトの遠隔読影プラットフォーム】

アフリカでは医師の不足が深刻で、放射線科医もアフリカの多くの国で1万人当たり0.01~0.03人と先進国や日本の約0.5と比較し、不足は顕著です。Rologyはエジプト発のスタートアップで、放射線科医不足という深刻な課題解決に向けて、遠隔読影プラットフォームを立ち上げました。

当初は放射線科医と病院を結ぶプラットフォームでしたが、AIを活用し、MRI、CT、X線などAIでスクリーニングや初期診断を行っています。最終的には放射線科医が確認、承認する必要がありますが、AI導入により、放射線科医のレポートに要する時間が70-80%も削減、一人当たりの放射線科医が確認できるレポート数が大幅に改善。場所によっては数日かかっていた診断結果が、X線では1時間以内に病院・患者さんに診断結果を返却しています。業務効率化を通じ、放射線科医不足課題を解消しています。

医師や専門技術を持つ人材不足、という現状は簡単に変えることはできないですが、その制約の中で、最適な解決策を追求するスタートアップが立ち上がっています。

ヘルスケア分野でアフリカはAIの重要なプレーヤーに成長する可能性

共同創業者であるMoaazは以下のように述べています。

「アフリカのAI導入は需要主導型。放射線科医不足という緊急課題に直面するアフリカは、他地域のような段階的進展にはならない。むしろ飛躍的な進展となる可能性が高い(リープフロッグ)。アフリカで従来の銀行システムを越えてモバイルマネーへと直接移行したように、医療もAIを活用したワークフローに直接移行する。その変化を日々目の当たりにし、トリアージ、品質保証、レポート作成にAIを活用し、付加価値を上げている。メリットが実証されれば、病院や規制当局も迅速に行動し、アフリカが医療分野でAIを最も急速に導入する地域の一つとなると考えています。」

大学連携の促進

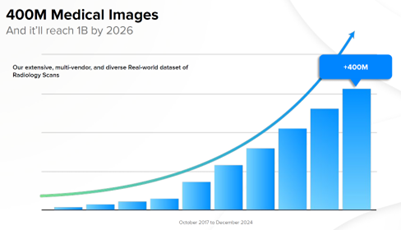

また、Rologyは米国のMIT(マサチューセッツ工科大学)、兵庫県立大学など、大学と連携し、AIを活用した画像解析の進化を図っています。Rologyが匿名化された放射線データセットを提供(Rologyは4億以上の画像を保持。今回はその中から特定の専門分野のデータを共有)し、兵庫県立大学は研究インフラと学術的専門性を提供する戦略的な提携を行っています。日本ではヘルスケア関連データへのアクセスが課題となることもあり、相互補完する提携は非常に有意義なものです。

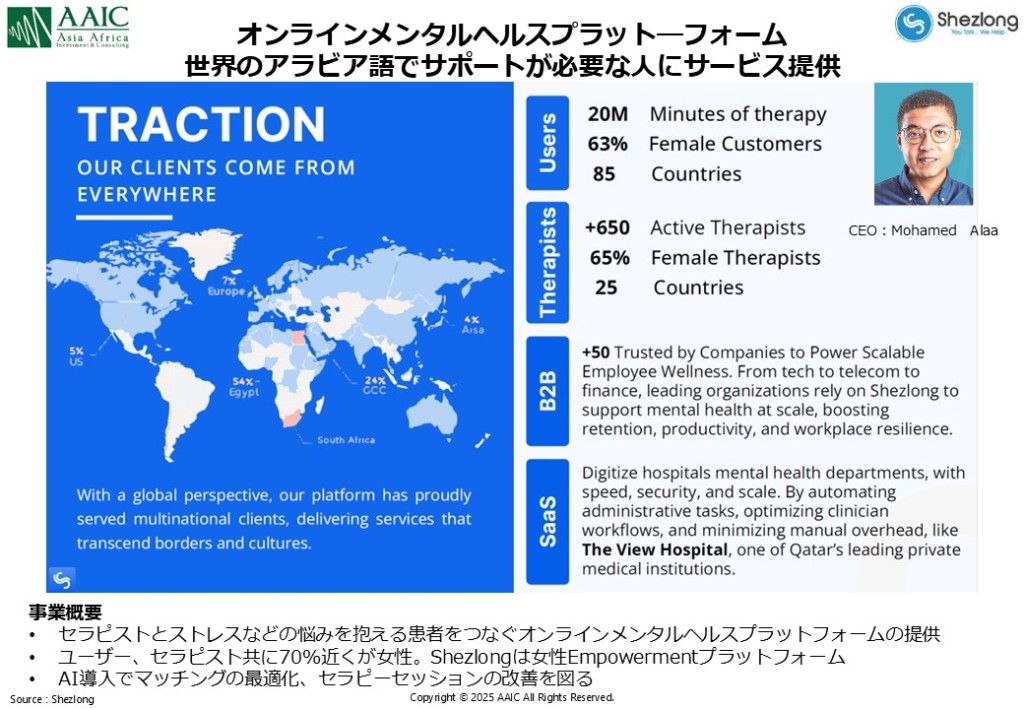

Shezlong:エジプトのオンラインメンタルヘルス

MENA(中東・北アフリカ)地域とアフリカでは、約1億人がメンタルヘルス課題に苦しんでいるといわれていますが、適切な治療を受けているのはわずか10%(WHO、2023年)。メンタルヘルス専門医の世界平均は10万人あたり9人ですが、この地域では、10万人あたり平均1.4人と大きく不足しています(世界銀行、2022年)。専門家不足・適切な対応の不足で、人々は治療を受けられず、沈黙の中で苦しみ続けている方々がいます。また、メンタルヘルスの分野においては、セラピストと患者のマッチングも重要なポイントになります。

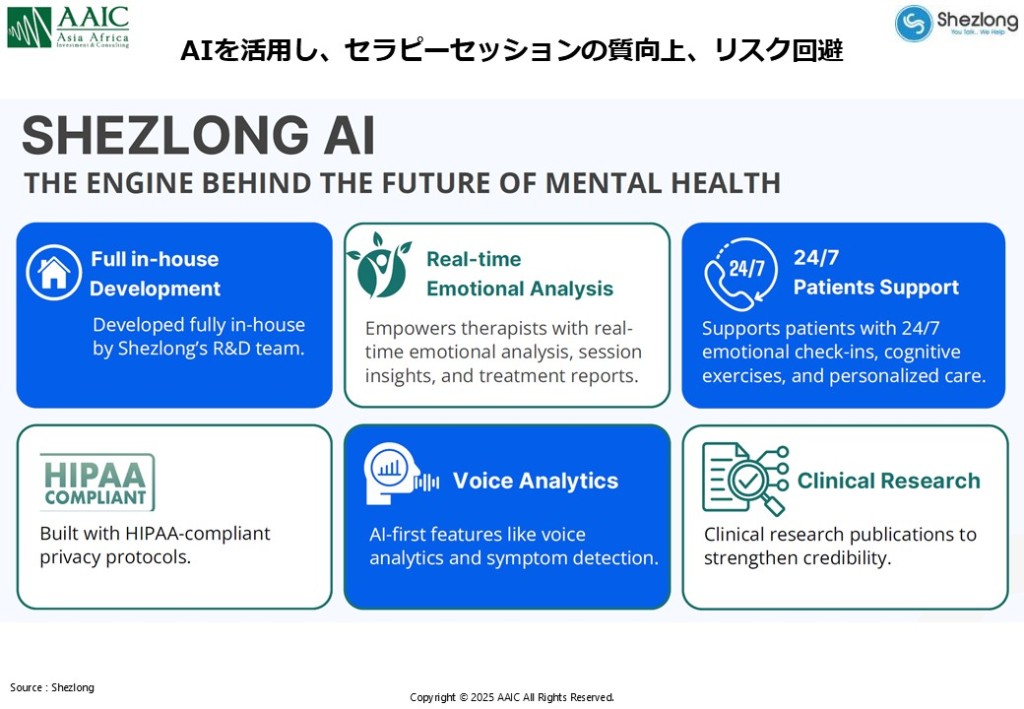

そこでShezlongはAI導入により、まずマッチングの適正化、AIによるオンラインセッションでの表情・声の解析、セッションのAIモニタリング(セラピストの不適切な発言などを回避するリスク管理とセラピストへ改善提案)を行っています。ShezlongはAIが患者との対話のソリューションではなく、あくまでもセラピストの診断の質改善、リスク管理を目的としています。

一方、医療分野は直接人命に関わるため、慎重な対応が必要でもあります。米国で起こったAIに相談していた少年が自殺するといった悲劇が発生しました。それに対し、保護者が子供のチャットGPTの利用を管理・監視する「ペアレンタルコントロール」を導入するなど、積極的な活用と共に安全対策の議論・対応が進められています。

今後のヘルスケア分野におけるAI

アフリカの医療分野におけるAIは益々進化を加速させる可能性があります。その加速度は先進国など既に多くの医者が存在し、病院など医療インフラも整っている国々よりも、生命にかかわる喫緊の課題であるため、早まることはあっても、減速することはないと考えています。

膨大なデータが蓄積され、AIが進化を遂げていますが、100%完璧ではありません。そのため最終的に「ヒト」である医師が確認するプロセスをふんでいます。制約、既存のプロセスの中で、如何に個々の命を救うのか、如何に事前に予防するのか、に対しAIをフル活用する、先進的地域になる可能性を秘めています。

一方で、日本も医師不足という課題を抱える専門分野もでてきています。そしてAIを進化させるデータへのアクセスにも課題があるケースもあります。逆に高齢化社会という他国がまだ経験していない社会を迎えています。そのような中、前述の大学連携のように、アフリカのスタートアップと連携し、AIを共に進化させ、お互いの医療を進化させていく共創はできるのではないでしょうか?

ご関心頂ければ、是非ご連絡ください。

執筆:半田滋(AAICシンガポール法人 ダイレクター)

*1「アフリカAI人材育成レポート」2025年8月 国際協力機構

*2 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA041X30U5A800C2000000/

*3 https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11974

◼︎最新ビジネス情報をご希望の方はAAICメールマガジンにご登録ください。

また、弊社レポート内容について解説させて頂くウェビナーを定期開催しています。詳しくはニュースリリースをご確認ください。

◼︎AAIC運営のアフリカビジネス情報メディア「ANZA]

スワヒリ語で「始める」を意味する「ANZA」では、アフリカビジネスに関する様々な情報を発信しています。

公式Facebookページ、Twitterで最新情報配信中!

いいね! &フォローをお願いします。

◼︎「超加速経済アフリカ:LEAPFROG(リープフロッグ)で変わる未来のビジネス地図」

最新の現地情報×ファクトフルネスで現在のアフリカを切り取り、日本初のアフリカ投資ファンドの運用やビジネスコンサルティングを通して得た経験を、弊社代表の椿が解説します。これまでのアフリカに対するイメージを一変させるだけでなく、アフリカを通じて近未来の世界全体のビジネス地図を見つめることを目的として作られた一冊です。

アマゾンジャパン ビジネス書、世界の経済事情カテゴリで複数週にわたってベストセラー1位を記録。