AAICチャイナチームでは、「アフリカと中国の関係を考えること」を通じ、そこで、我々日本企業は、どのように立ち回るのか?についてリサーチを続けています。これまでにも、アフリカと中国の関係、携帯や重機などのプレイヤーの動向などを調べてきました。

今回は、グローバルな重要テーマとなっている、中国自動車業界のアフリカ展開について俯瞰したいと思います。今回のレポートはスライドを中心に解説します。

既に、東南アジア、南米、ヨーロッパなどでは、日本企業の脅威となりつつあると言われている中国OEMプレイヤーですが、アフリカでも展開が加速しつつある姿が見えてきます。

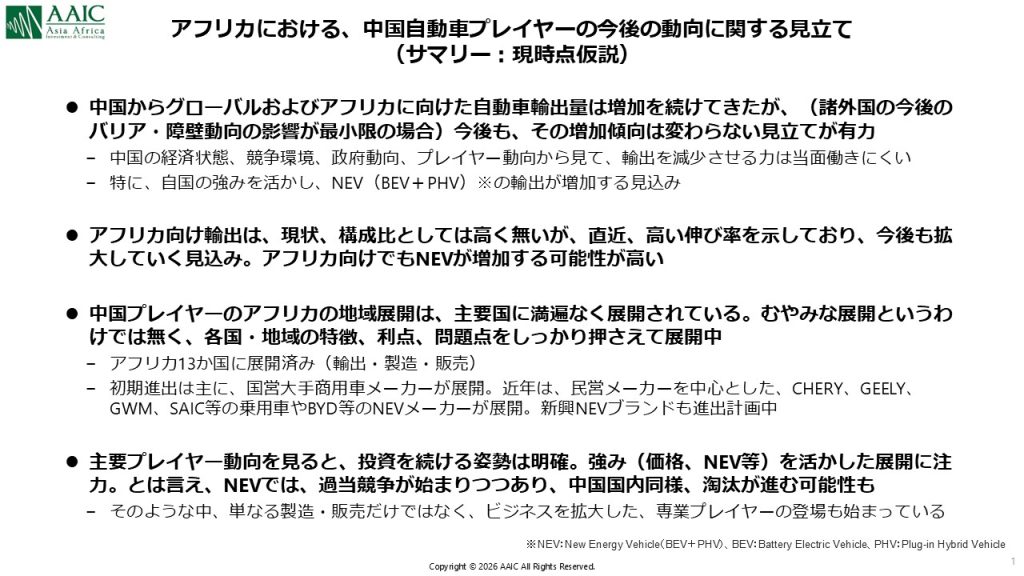

まず、はじめに、今回のご報告についてのサマリー(現時点仮説)をご覧ください。

今回の調査では、アフリカ市場でも競争力をつけつつある中国プレイヤーの可能性を強く感じることになったのですが、以下で、個別に確認していきたいと思います。

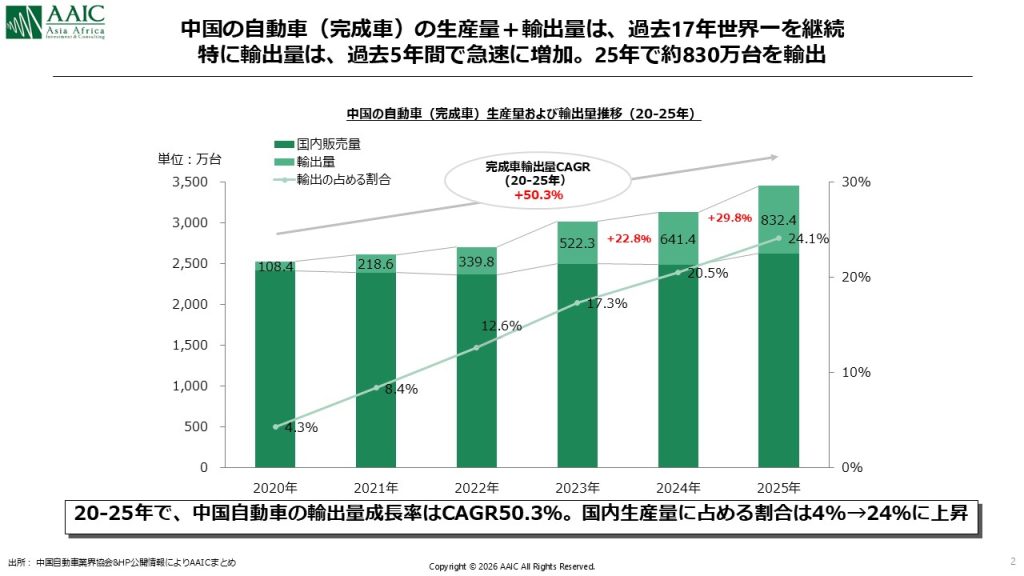

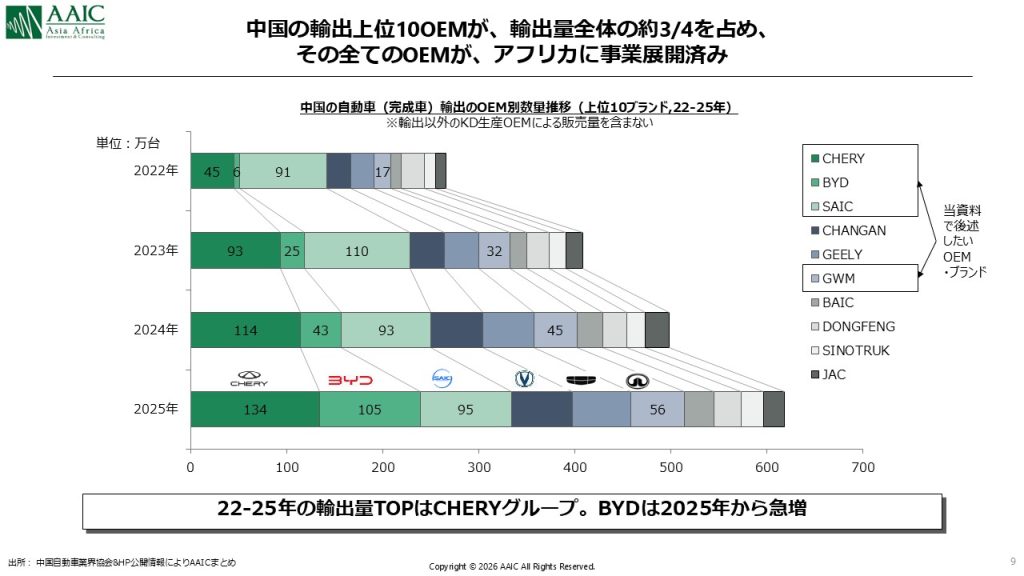

中国の自動車(完成車)の生産量+輸出量は、過去17年世界一を継続。特に輸出量は、過去5年間で急速に増加。25年で約830万台を輸出しています。国内の生産量はあまり増加しておらず、生産余力が海外に向けられている姿は明確です。

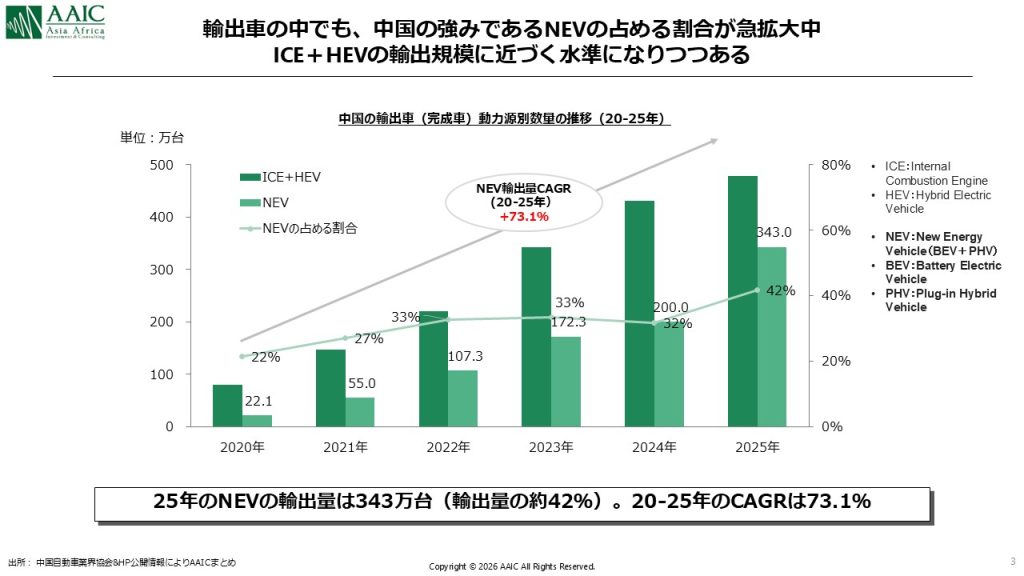

特に、輸出に占めるNEV(BEV+PHV)※の伸びが大きく、中国の強みであるEV、その反面としての国内の過当競争による生産余力が、海外に向けて溢れ出しています。

※NEV:New Energy Vehicle(BEV+PHV)、BEV:Battery Electric Vehicle、PHV:Plug-in Hybrid Vehicle

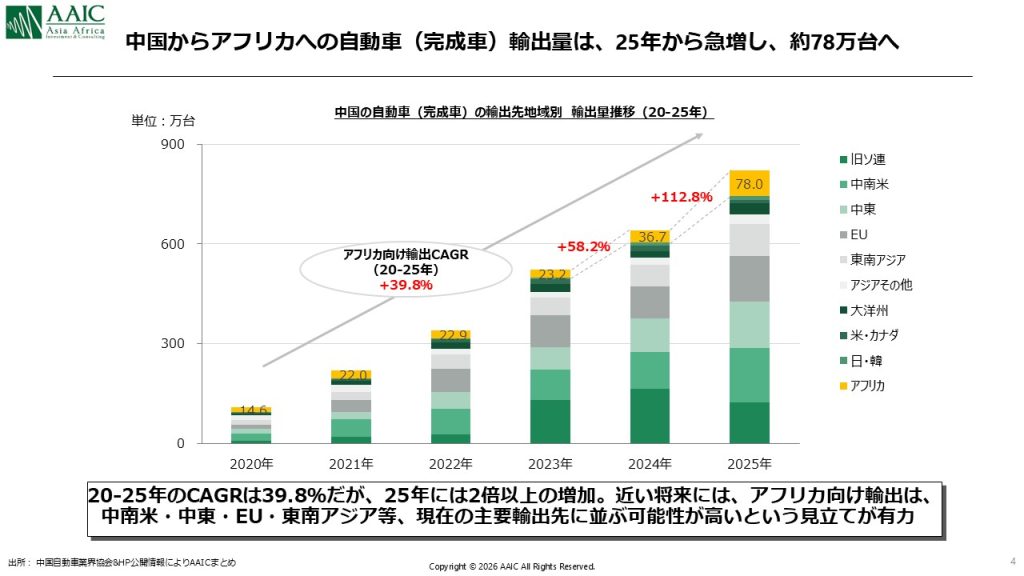

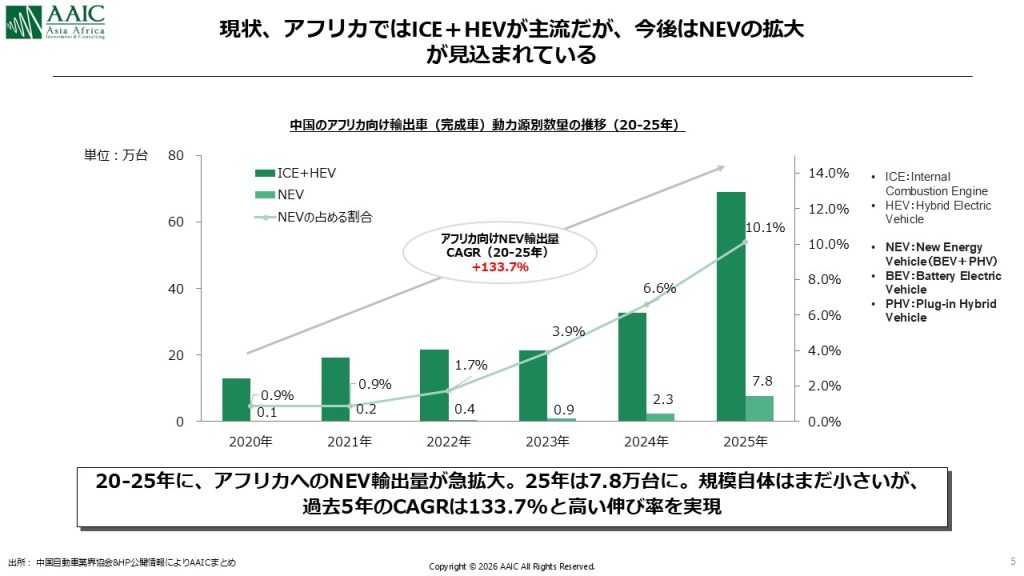

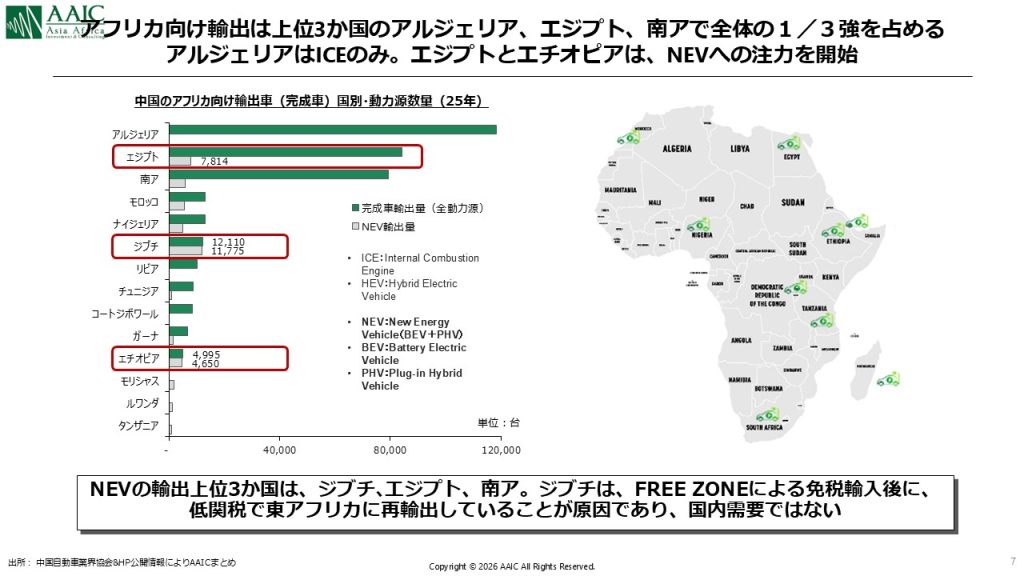

アフリカ向け輸出は、現状、グローバルの構成比としては高く無いですが、25年から急増し、今後も拡大していく見込みと言えそうです。また、アフリカ向けでもNEVが増加する可能性が高そうです。

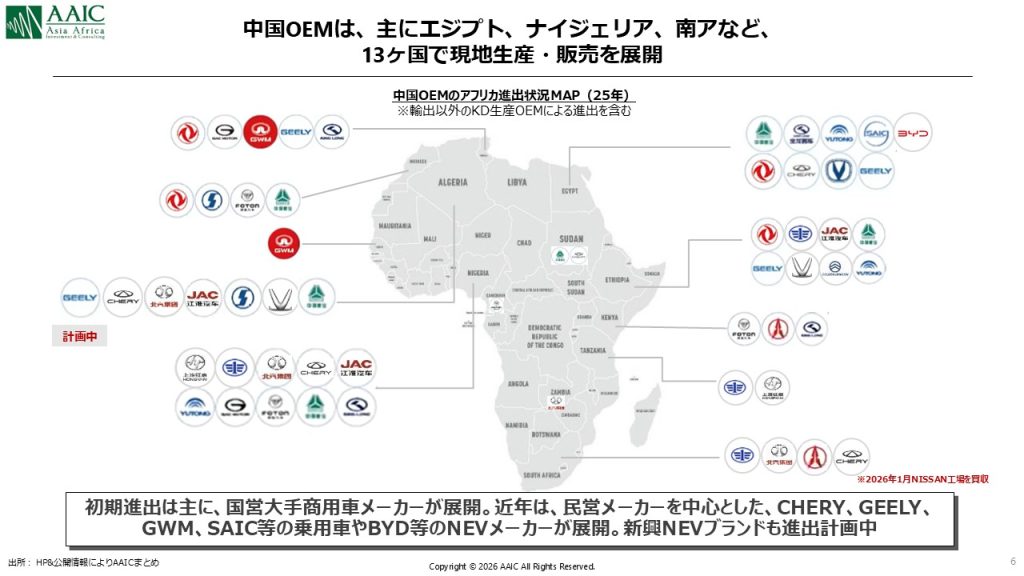

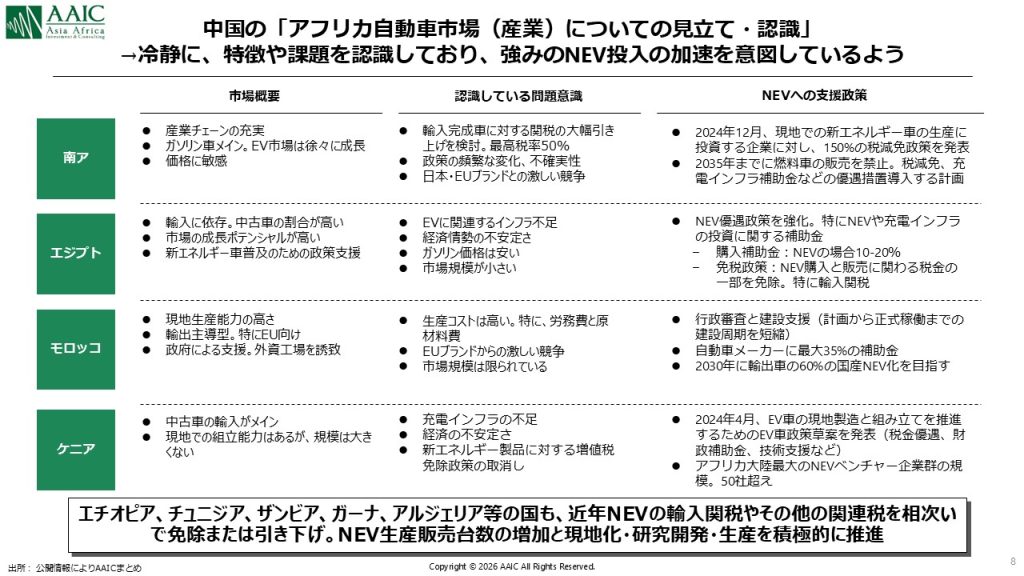

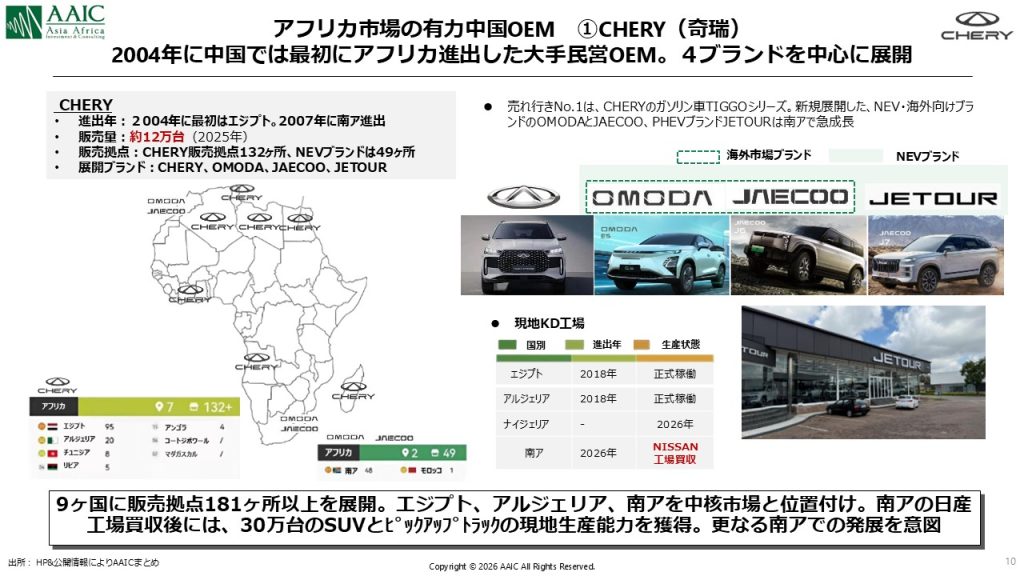

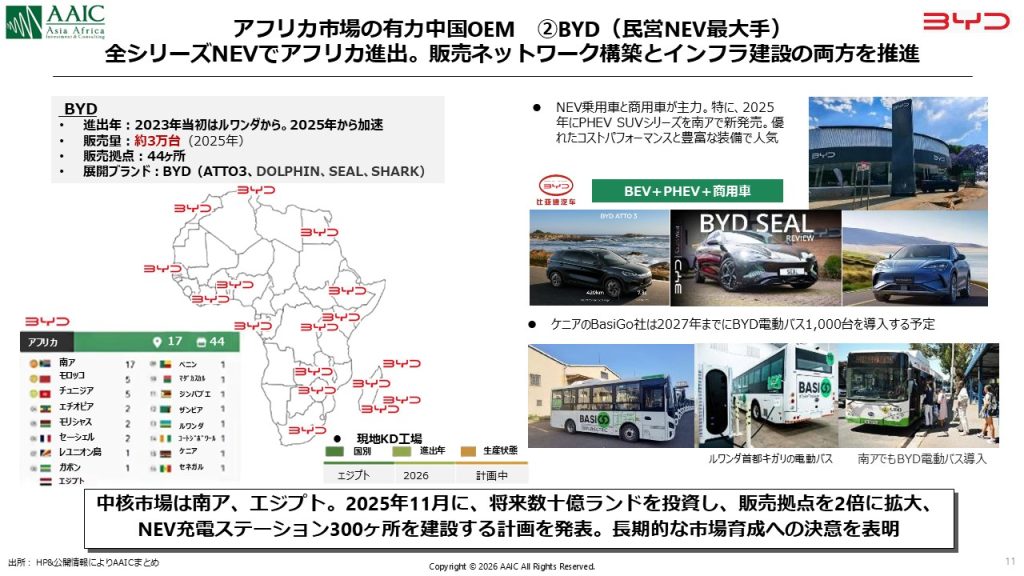

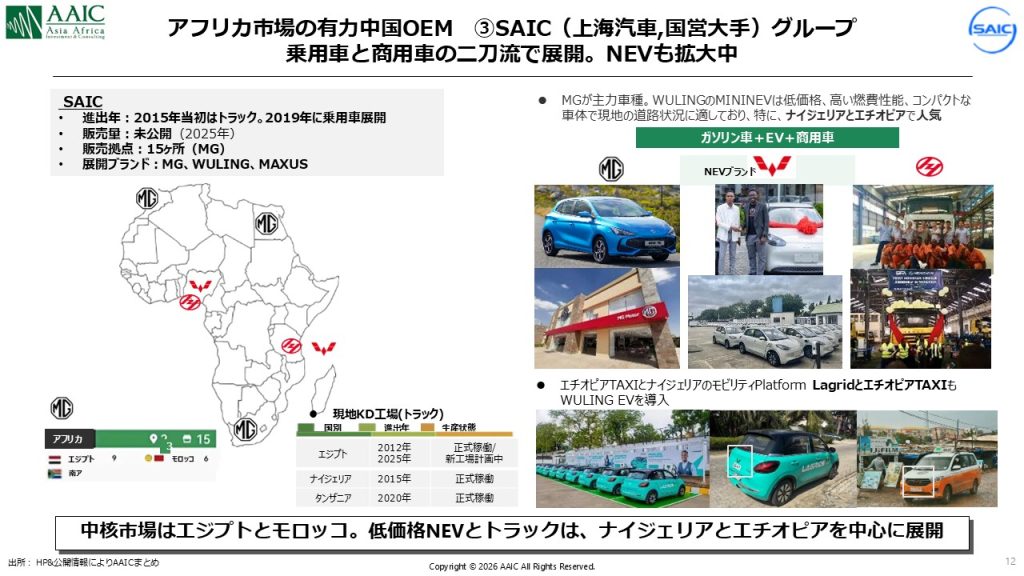

中国プレイヤーのアフリカ地域展開は、主要国(13か国)に満遍なく展開されており、むやみな展開というわけでは無く、各国・地域の特徴、利点、問題点をしっかり押さえた上で、事業展開している姿を確認できました。

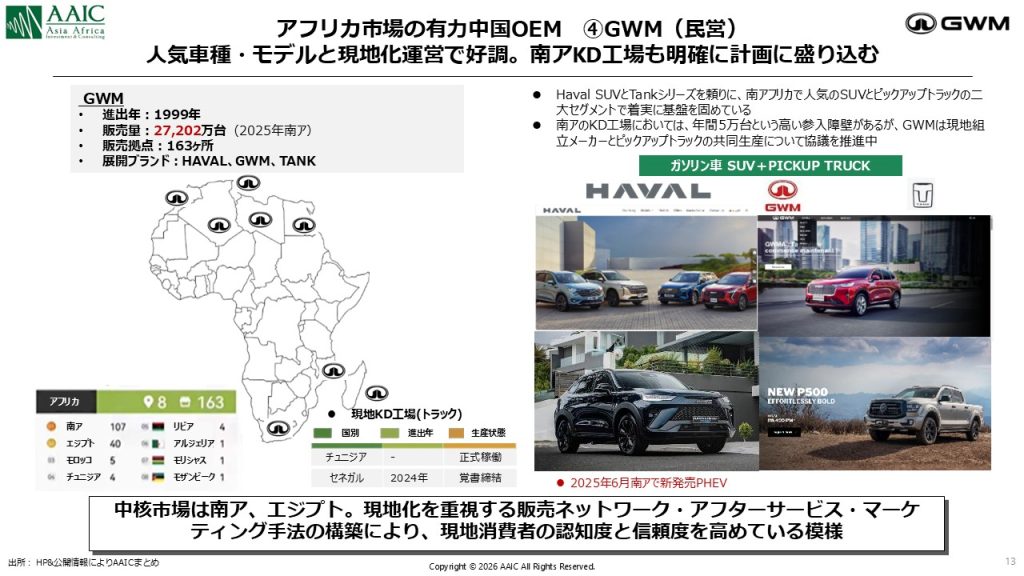

主要プレイヤーの動向を見ると、より解像度が上がってきます。一部プレイヤーについての簡単な調査だけでも、中国の自動車業界の強さや課題が見えてきます。全てのプレイヤーが投資継続の姿勢を明確にしており、その中で、いずれかのプレイヤーは競争を生き残り、アフリカで一定のポジションを占める可能性の高さを示唆しています。

日本企業としても、グローバルな戦いの中で、アフリカ市場でも中国企業と戦うことを意識する時期を迎えつつある一方、NEVの世界では、中国の技術を含む産業サプライチェーンを活用するなどの方法も現実的選択肢になりつつあると言えそうです。AAICとしても、継続してウォッチしていきたいと思っております。

執筆:執筆:AAICパートナー(上海駐在)田中秀哉